言葉が遅いことを心配される保護者の中に「今は2歳で、言えることばが10語くらいなので、次は50語でるようになれば」と目標を言われることがあります。

おそらく、「50語出るようになることが目標」というのは、言語発達の表出語彙が50語を上回ると語彙が爆発的に増加していくという言語発達の特徴から言われていることなのかな?と個人的に考えています。

表出語彙が「50語」を超えて、爆発的な語彙増加が起きる時期は、だいたい1歳半くらいの時期になります。

気を付けたいのは、言語発達については、2歳で「50語出てたら大丈夫」というように単純ではないことです。

私個人としても「1歳前後で初語」や「2歳で2語文が出る」は一部の指標でしかないことをしっかり理解しておきたいなと感じています。

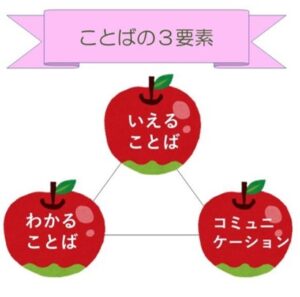

今回は、『子どもは大人の言うことがよく分かっていて、コミュニケーションをしようとしているけれど、話せる言葉が少ない』『単語は沢山話すけれど言葉をつなげて話すことが少ない』というようなお子さん達についてお話したいと思います。

お子さんの言葉が「遅いな」と感じている時

🤔言葉の数だけでなく、身振り手振りで伝えようとしているかな?

🤔物の名前だけでなく、様子を表す言葉なども言うようになっているかな?

🤔したい事、やってほしいことを沢山表現できているかな? など…

にも注目してお子さんとのコミュニケーションを楽しめるといいなと思っています。

言葉の遅い子どもたちの追跡調査では、8~9割は5歳で言語発達が定型発達児に追いつくと言われていますが、もちろん語彙数だけで判断しているのではありません。

しかし、言語発達が平均内に入るようになった子ども達でも学齢期以降も障害とまではいかなくてもストーリーを聞いて覚えてたり理解したりする力、言葉を想起する力などの苦手さが続く子が多いようです。

小さなころ「言葉が遅い」と感じていた場合、周りの大人が「言葉が苦手な子」として理解しておくことは、子どもの頑張りや大変さに気づき寄り添うために必要です。

言語発達が平均の範囲内であっても、子どもが苦手感を感じていたり困っていたりするようであれば医師や専門家の助けを借りることも大切です。

「見逃されやすい、言葉の発達だけ遅れる子」でも書かせていただいたように、言葉の遅い子ども達の中には、言語発達の遅れが持続する子ども達もいます。

言語発達の遅れが残る子どもたちも4歳頃には3~4語文レベルで話す為、「会話は理解できている」「追いついた」と安心しがちです。

しかし、少なくとも年長までは丁寧に関わりながらの経過観察が必要だと言われています。

子ども達の困りごとが少しでも減るように、医師や園の先生、言語聴覚士と相談しながら成長を見守っていけるといいなと思っています。

田中裕美子(2021),ことばが気になる子どもに早期アプローチことばの遅れと言語発達障害(第 15 回 日本小児耳鼻咽喉科学会

シンポジウム1資料),https://www.jstage.jst.go.jp/article/shonijibi/42/1/42_16/_pdf/-char/ja

奥村優子・小林哲生(2019)日本語レイト・トーカーにおける表出語彙のカテゴリ構成の検討,音声言語医学60

田中裕美子編著(2023)ことばの遅れがある子どもレイトトーカーの理解と支援,学苑社