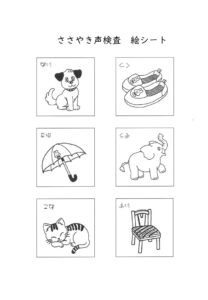

ささやき声の検査

【検査の前の準備】

① テレビなどの音を消して部屋をしずかにしてから検査をしてください。

② 絵シートを子どもの方向に向けて置き、テーブルなどをはさんで1mくらい離れ、

向かい合って座ります。

【練習しましょう】

① まず普通の声(会話する時の声)で練習をしましょう。

② 「この中の絵の名前を言うから、絵を指さしてね。」などと子どもに説明し、普通の声で6個の絵を全て正しく指せるかを確認しましょう。

※「ワンワン」ではなく「いぬ」というように呼び方を教えます。

【検査をしましょう】

① 「今度は小さな声で名前を言うから、よく聞いて、指さしてね。」と子どもに説明し、口元を手や紙などで隠し、6個の絵を、ささやき声で1回ずつ言います。

②6つのうち5つ正しく指させた場合は「聞こえた」と判断します。

【検査の時に注意すること】

① 絵の名前を言うのは1回だけです。聞き返されても繰り返し言わないでください。

② ささやき声が大きくならないように注意してください。

注:ささやき声は、ないしょ話のように息を出すだけで話すこと。のどに手を当てても振動が感じられない状態のこと です。

普通の声では聞こえているのに、ささやき声になると正しく指せない時は聞こえにくさがあるかもしれません。

その場合は 倉敷市の3歳児健診又は耳鼻科にて相談してみてください。

参考動画 日本耳鼻咽頭部外科学会 公式チャンネル