新型コロナ感染拡大防止のため、5月14日(金)~5月31日(月)まで臨時休館となります。

電話、メール、ZOOMでの相談は受け付けていますので、ご利用ください。

電話受付時間 9:00~17:00

新型コロナ感染拡大防止のため、5月14日(金)~5月31日(月)まで臨時休館となります。

電話、メール、ZOOMでの相談は受け付けていますので、ご利用ください。

電話受付時間 9:00~17:00

1~3歳のくらいのお子さんの保護者の皆様から「英語は早く習わせた方がいいですか?」「英語を習わせるのは早いですか?」というご質問をよく頂きます。

結論から言うと、言語聴覚士としてはご家族が日本語を主に使うのであれば、日本語でのコミュニケーションがしっかり取れるようになってからの方がいいと思っています。

日本語も英語も「ことば」です。

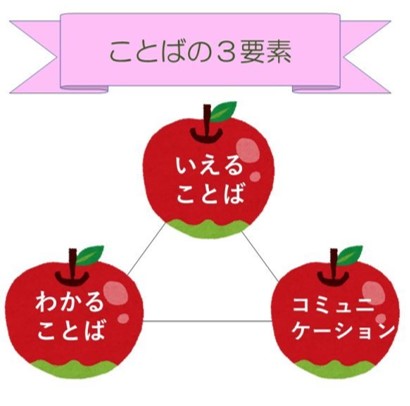

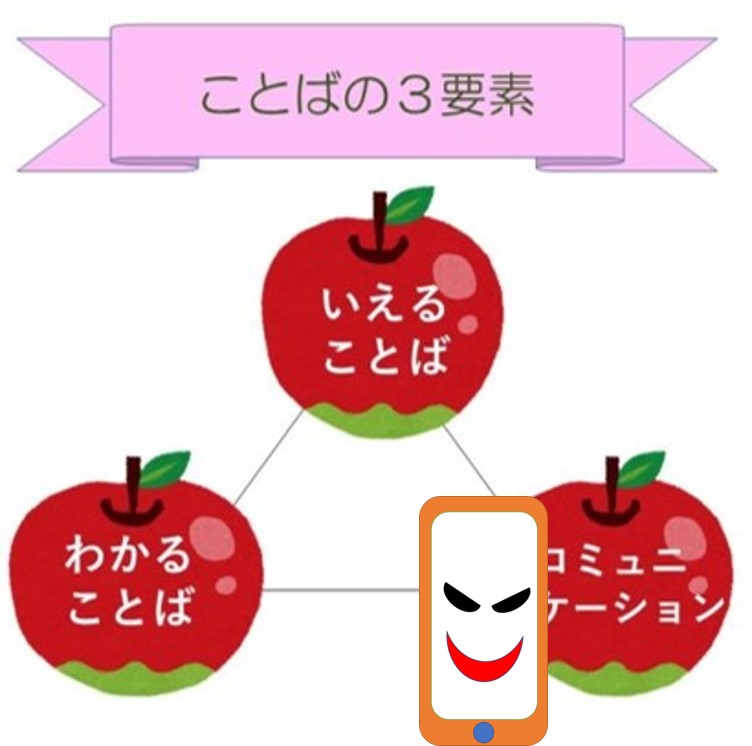

「ことば」を育てるには、以前もお話した「ことばの3要素」を伸ばしていくことが必要です。「ことば」は日常生活の中で体を動かして感じたりする体験、心動かされる楽しい経験の中で育っていきます。

「ことば」がまだ未熟なお子さんの何かを伝えたいという「きもち」を身近な大人が受け止めて「ことば」で代弁してあげたり、少し広げて返したりすることで「伝わった」という体験を積みかさねて更にコミュニケーションを楽しいものとしてあげられます。

普段の生活の楽しいやりとりの中で「ことばの3要素」を伸ばしていくことが大切です。

また、自分の気持ちや考えを伝える為に「ことば」を使えることが大切です。

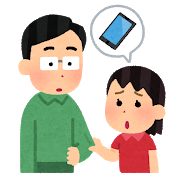

英語学習の動画やDVDを長時間ただ流しっぱなしにするのは、言葉の学習としてはお勧めできません。

メディアだけを使って「単語」や「文」を覚えて言えるようになっても、考える力や伝えたい気持ちを伸ばすには不十分だと考えます。

活用する際は、他のメディアと合わせて2時間以内を目安にし、多くの教材の提供元が推奨されているように”おうちで、お子さまと一緒に楽しんでいただく”ようにし、コミュニケーションをとりながら視聴するようにしましょう。

英語教室は、お子さんにとっては日常では感じられない体験が出来る場になると思います。お子さんが教室でどんなことをしたか、どんなことを感じたかたくさん聞いてあげくださいね。親子の楽しいコミュニケーションのきっかけになると思います。

関連記事

参考HP 中川信子 そらとも広場 英語ビデオ漬け 気をつけて

参考文献 発達教育(2014.7)P12-13

水田愛 古石, 篤子(2000)年齢が第二言語習得に与える影響 : 早期英語教育のあり方を問う

関連記事

こんにちは、言語聴覚士Sです。

今日は「ことばの3要素」についてお話したいと思います。

言語聴覚士的に「ことば」には3つの意味があります。

例えばリンゴを見て

1<内言語:知っていること、考えること>

![]() →

→![]()

(あ、あれはりんごだ。美味しい味のたべもの)と頭の中で考えます

2<コミュニケーション意欲:伝えたい気持ち>

(![]()

![]() )〇○。

)〇○。![]()

(おかあさんに、食べたいって言おう!)

3<音声言語:声に出す言葉>

![]() {りんご!

{りんご!

「言えることば」は知っていることばが沢山溜まって増えていきます。

言えることばと知っていることばの関係は氷山の絵でよく表されます。水面に出ている部分が言えることば、水中の見えない部分が分かることばです。

知っていることばが少なければ、言えることばも少なくなり、逆に知っている言葉が増えれば言えることばも増えます。

しかし「りんご」という事が分かっていて、声に出して正しく発音し言う事が出来る力がついていたとしても、誰かに伝えたいという気持ちがなければ「りんご」とわざわざ![]() (声に出して言わないでおこう)となってしまいます。

(声に出して言わないでおこう)となってしまいます。

毎日、色々な経験をし身近な大人が言葉を添えてくれることで、知っている言葉を増やしていくことが出来ます。

そして、体験したことを一緒にいつも楽しんでくれる大人に自分の気持ちや考えている事を伝えたいという気持ちが育っていきます。

まだ、ことばが出ない小さな子には、今どんな気持ちでいるのかをよく見て話かけてあげましょう。「あー」「だー」等の喃語や泣き声に返事をしてあげたり、お世話をしてあげたりすることで

![]() (声を出せば気持ちを分かってくれる。気持ちよくしてくれる)

(声を出せば気持ちを分かってくれる。気持ちよくしてくれる)

という繰り返しがとても大切です。

参考文献

中川信子,心の相談医「子どもの心とことばの育ち」日本小児科医会,2019

今日は、私自身にも耳が痛いお話です。

2000年代、母親と視線を合わせることができない言葉が出ないという主訴で小児科外来を受診することが増えました。

受診したのは、市販の学習教材やビデオを使って勉強をしたり、テレビを1日何時間も視聴したりしている子ども達でした。

そのことから2004年日本小児科医会が提言を出しました。

日本小児科医会による子どもとメディアの問題に対する提言

1) 2 歳までのテレビ・ビデオ視聴は控えましょう。

2) 授乳中,食事中のテレビ・ビデオの視聴は止めましょう。

3) すべてのメディアへ接触する総時間を制限することが重要です。1 日 2 時間までを目安と考えます。

4) 子ども部屋にはテレビ,ビデオ,パソコンを置かないようにしましょう。

5) 保護者と子どもでメディアを上手に利用するルー ルをつくりましょう。

長時間のメディア視聴は乳幼児の言語発達の妨げになることが分かってきています。

1人1台スマホがある現代、子どもが退屈な時間に利用できる動画サイトや幼児用アプリは育児の必須アイテムですよね。

DVDやインターネット、アプリを利用する際には子供と一緒に使う事でそれを会話のきっかけにしていけるといいですね。

メディアの視聴を減らすだけでなく、コミュニケーションをとりながら視聴することで、絵本の読み聞かせと同じ様に子どものことばを増やす効果があるようです。しかしそれ以上に「やりたい」という気持ちを伸ばしていく外遊びやお手伝い、自分の身の回りのことをする経験や、親子で過ごす時間を大切にすることは「ことば」を育てていくためにとても重要なことです。

なにより、楽しい経験のなかで、子どもが“リアルタイム”に知りたい事に答えてくれて、感じている事を言葉にしてくれるのは、身近な大人でないとできないことです。

子どもの「ことば」は、生活の中でお父さんお母さんと体を動かしたり一緒の活動をしたりすること、視線や身振りも合わせて言われている事を理解すること、大好きな大人に伝えたいという気持ちを表現することで、育っていきます。

次回は、ことばの3つの要素について書かせていただきます。

引用、参考HP

日本小児医師会 子どもメディア委員会

関連記事

こんにちは、言語聴覚士Kです。

先日、市内の子育てスペースにて今年度最後の『ことばに関する出前講座』をさせていただきました。他にも、市内児童館や子育て支援拠点施設など、いろいろな所で講話をさせていただき、皆さんにお会いすることができました。

今年度は主催の団体の方々に、コロナ感染予防の為、日程の延期、時間や人数の制限をご協力いただき、無事実施することができました。

来年度も倉敷市内の団体を対象に出前講座を行っていきますので、どうぞよろしくお願いします。

出前講座をご希望の方は内容や日程について

電話(434-9881)でご相談ください。

その後,出前講座申請書の提出をおねがいします。

出前講座申請書はこちら

こんにちは、言語聴覚士Sです。

今日は、お話③発音を育てる生活動作と遊び でもご紹介した、「舐める」「食べる」についてお話したいと思います ![]()

舐めるとは

舐めることはどうして発音の発達に役に立つのかをお話したいと思います。

赤ちゃんにとって舐めるという事は、その物がどういう硬さかどんな触り心地かを確かめることが出来るだけでなく、舐めたり噛んだりすることで舌や唇の動きの成長に大切な刺激を沢山受けることが出来ます。

その刺激は脳の発達や食べる機能等の発達にとても大切な刺激です。

物を舐めている時、物の感触だけが脳への刺激になるのではなく、「唇や舌、歯茎に物が当たっている」という刺激も脳に送られます。

それらを総合して、その物がどんなものかを知っていきます。

同時に自分の唇や舌がどんな形かどんなふうに動くかということも知っていくことが出来ます。

それは赤ちゃんの脳の発達だけでなく、発音の発達に対しても重要な行動です。

自分の唇や舌がどのような形でどのように動くかを知ることは、正しい発音を学習していく上でもとても大切なことです。

食べることも大切

また、少し大きくなったお子さんは成長とともになんでも口に入れるという事はなくなってくるので、口の中に刺激をうけるチャンスは歯磨きや食事、おやつの時間です。

しっかり歯磨きやうがいをすることは口をきれいにするだけでなく歯や舌の位置を知る機会にもなります。

食べることでも、食べ物をちょうどいい大きさにちぎりとったり、ベロで食べ物を噛みやすい場所に置いたりすることで唇や舌を思い通りに動かすことを学んでいきます。

熱いものを「フーフー」と冷ましたり、ラムネをなめて食べてみたり、ちょっと大きな海苔巻き等をかじったり、たまにはいつも食べるものとは違うものや違う食べ方をしてみてもいいかもしれませんね😊

まだまだ、色々なことが心配な日々が続いていますが皆さんお元気ですか?

言語聴覚士のSです。

発音のお話③発音を育てる生活動作と遊び でもご紹介した「うがい」についてお話したいとおもいます。

「うがい」は発音の相談に来られた方に、おうちで練習してみてください。

とお伝えすることがあります。

それは、主に「カ行」の発音の口の動きと「うがい」の時の口の動きに共通点があるからです。

でも、意外と「うがい」子どもにとっては難しいことなので、スモールステップでゆっくり練習してみてくださいね。

ぶくぶくうがい、ガラガラうがいどちらのうがいも、食べたり話したりする為に口を動かす力の発達と関連があります。

ブクブクうがい(口の洗浄)は、3歳から4歳でできるようになるそうです。

ガラガラうがい(のどの洗浄) は、奥舌で水が喉に流れていかないようにふさぎながら、息をはきながら行うため、ブクブクうがいに比べて難しい動作です。

だいたい4歳から5歳児でできるようになるそうです。

3歳を過ぎてきたら、「ブクブクうがい」から「ガラガラうがい」と徐々に練習していくと、色々な舌の動きを経験することができます。

[ブクブクうがい]

①口に水を含んで、そのまま飲む

②水を飲んでから「ペー」と言いながら吐き出すまねをする。

③一旦、口の中に水を貯めて「ペー」と吐き出す。

④口の中に貯めた水を両側の頬を同時に動かして吐き出す。

⑤口の中に貯めた水を左右の頬を交互に動かして吐き出す。

[ガラガラうがい]

①水を口に含んで上を向く練習から始めます。このとき、この時、舌の奥で喉をふさぐ動きをします。

②ごっくんと飲み込んでしまわなくなったら、上を向いたまま、口を開けて息を出す練習をします。ゴロゴロと軽い音がするくらいで充分です。

難しければ、少量の水から練習しましょう。

③水でむせたり、ごっくんと飲みこんだりしてしまわないようなら、息を吐く力を強めます。 ガラガラという音が出せる様に練習します。

簡単なようで、意外とむずかしい「うがい」

まずは、おうちの人と一緒に真似するところからやってみてくださいね。

また、最初はびちょびちょになるかもしれないので、入浴中など濡れてもいい場所、いい服装でやってみてください。

そして、うまくできなくてもがんばれたら褒めてあげましょう。

参考HP

こんにちは、言語聴覚士Sです。

これまでお話してきたように、発音の練習を希望して「発音の練習をした方がいい」と言われたのに直接的な練習をすぐに始めない場合もあります。

前回までに言葉を正しく理解することや音を聞き分ける力等、聞く力を育てることが優先の場合があることをお伝えしました。

言葉を正しく理解したり、自分の言葉を聞き分ける為にはまず、椅子に座ってジッとし目の前のことに注意を向けること、自分がすることに集中することが必要です。

しかも子どもにとっては、「どうしてこんなことするの??」と思うようなことや、普段は意識したことがないようなベロの動きを練習するので、いつも以上に集中する力が必要になります。

さらに、発音の練習を始める為には「別にしたくないけど」「自分がしたいことじゃないけど」やってみようと言われたことにも取り組む力が必要です。

また、苦手だと思っている事も頑張ってやってみる気持ちも必要です。

発音の練習を効果的に進める為には以前にも書きましたが、自分の「発音の誤り」に気づく力も必要です。しかし、自分の発音は間違っていると気づくことは、自分は「上手く話せない」という気持ちを感じてしまうことになるかもしれません。

自分が上手くできないと思っている事を練習するのは、大人にとっても大変なことです。

自分は「苦手なことがあるけれど、頑張れる」「ちょっと難しいことをするのも楽しい」

そんな風に、思えるようになる為には生活の中の「できた」「がんばった」を積み重ねることがとっても大切です。

体や手指を使う、耳で聞く、言葉を読み解く、自分の言ったことをチェックする。そして、集中する力、苦手な事にも挑戦する気持ち。発音の練習をしていく上で全て大切な事です。

ただ、これらの力がある・ないだけではなく、どこまで力がついてきているかを確認することも必要です。

いつも、お子さんの近くにいると「どこまでできているか」はなかなか判断するのは難しいものです。

通級指導教室の先生方や言語聴覚士は、「どんなことから練習したらいい?」「練習の開始のタイミングは?」等、お子さんの様子を総合的、客観的に評価します。

言語聴能訓練室でも言語聴覚士が今後についてサポートさせていただきますので、ご相談ください。

関連記事

言葉の相談について 発音のお話①発音の発達 発音のお話②大人が発音の見本に 発音のお話③発音を育てる生活動作と遊び

参考文献

中川信子,日本小児耳鼻咽喉科学会,子どものこころとことばの育ち―親子を共に支援するために,日本小児耳鼻咽喉科学会総会,2013

日本言語聴覚士協会,言語聴覚療法臨床マニュアル,協同医学書出版社,1992

こんにちは、言語聴覚士Sです。

発音が上手になる為には体を動かすことも必要。発音の練習をする為には、身近でない人の言ってることばの意味も正しく読み解き、分かることが必要だとお話しました。実はまだまだ必要な力があります

自分の発した「ことば」に間違いがなかったかチェックする力です。

発音の練習を進めて行く上で、自分が「発音したい音」と「発音した音」が違っている事に気づいているかがとても重要になります。

自分で正しく言えているかをチェックできなければ練習しても普段の生活で正しい発音を言えるようになかなかなりません。

自分は「ねこ」と言いたいのに「ねと」になってしまう。だから、ことばの練習をするんだと、子どもなりに発音の練習に取り組む意味にもなります。

言語聴能訓練室に相談にこられるお子さん達も、発音の誤りを周囲から指摘されてうまく発音出来ていないことは気付いていて、「言いにくいことばがある![]() 」と構音検査(発音の検査)の前に言ったけれど、構音検査の後にSTが「今日は言いにくい言葉あった?」とたずねると音の誤りに気づかず「(言いにくい言葉は)なかった

」と構音検査(発音の検査)の前に言ったけれど、構音検査の後にSTが「今日は言いにくい言葉あった?」とたずねると音の誤りに気づかず「(言いにくい言葉は)なかった![]() 」という事はよくあることです。

」という事はよくあることです。

だからと言って発音が違う事を発音の練習をする前から指摘しないようにしましょう。

お家では、誤った言葉は大人がさりげなく正しい言葉で言い換えるなどして、正しい音を聞かせてあげましょう。そうすることで正しい発音と自分の発音を比べる機会をつくることができます。

例)🐈子:「あ、ねとだ」→親:「ねこだね~」

子どもには「言いたいことが伝わった」という思いを沢山経験させてあげてください。話すことが楽しいという経験を沢山重ねて、話す意欲も育ててあげることで積極的に発音の練習に取り組む気持ちを育てる為の土台も作ることが出来るからです。![]()

参考文献

中川信子,子どものこころとことばの育ち―親子を共に支援するために,日本小児耳鼻咽喉科学会総会,2013

日本言語聴覚士協会,言語聴覚療法臨床マニュアル,協同医学書出版社,1992

あけましておめでとうございます。

令和3年は明るい出来事が皆さまに沢山ありますよう

お祈り申し上げます。

そして、少しでも皆さまのお力になれるよう、今後も研鑽を積んでいきたいと

思っています。

本年もどうぞよろしくお願いいたします 。

言語聴能訓練室 スタッフ一同