以前、発音の相談で様子見と言われたら、まず体を動かす遊びがしっかりできているかを見直してみましょう、と言うお話を書かせていただきました。

今回は、口の体操や発音を真似る練習だけでなく、体を大きく使った遊びや手指を使った遊びは発音(滑舌)の発達に大切なのか少しだけお話してみたいと思います。

手を振って走る

走ることは簡単な事のようですが、膝を曲げて足を動かせているか、腕を左右別々に動かすことができているか等、スムーズに走れているように見える時は全身がバラバラの動きをして色々な関節を動かすことが出来ています。

まだ、体の使い方のぎこちない小さな子どもだとペンギン走りのように膝がピンと伸びたままだったり、右手と右足が一緒に前に出ていたりすることがあります。

もちろん、走るだけでなくブランコに乗る、鉄棒につかまってぶら下がる。ジャングルジムを上る等も体を大きく使って遊ぶのには有効です。

ペンを持って線を書くこともいい

また、体を大きく使って遊ぶだけでなく手指を使った遊びもどんどんしてみてください。新聞を破いたり、折り紙を折ったり、はさみや糊を使った工作もいいでしょう。

線を思い通りに書けるように手や腕を動かす、紙を破いたり折ったりすることは、指先を使い、手先や腕等の力加減を繊細にコントロールすることが必要です。

発音はもっと繊細

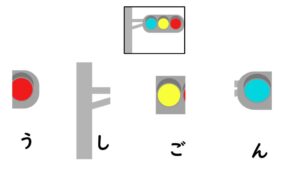

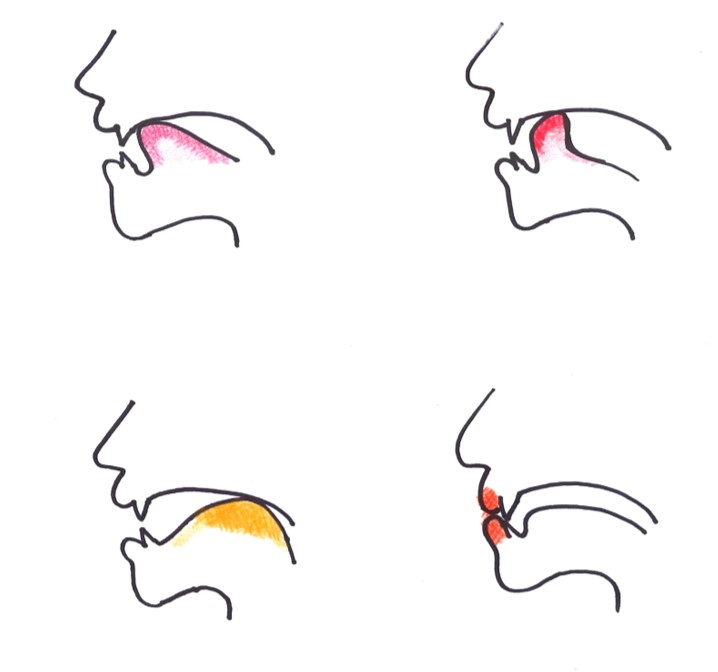

正しい発音をする為の練習には、唇や舌を数ミリ単位で調整することが求められます。

例えば「さ」と「た」は絶妙な力加減と繊細な動きの違いで発音されます。

更に、発音が正しく言えるようになる為には、他にも様々な条件が必要になってくるのですから、練習を始める時期は子どもによって違ってくるのです。

参考文献

加藤正子・竹下圭子・大伴潔編著:構音障害のある子どもの理解と支援

日本言語聴覚士協会,言語聴覚療法臨床マニュアル,協同医学書出版社,1992

関連記事 発音のお話①発音の発達 、発音のお話②大人が発音の見本に

発音のお話③発音を育てる生活動作と遊び 、言葉の相談について