食事の際の正しい姿勢

幼児も小学生も大人も体の大きさは違っていても、重要ポイントは同じです。

子どもは体の大きさが変わっていくので

食事中、子どもの姿勢や噛まずに食べているなど態度が気になる場合は

椅子などの環境についても見直してみてください。

しっかり噛む、飲み込むためには姿勢がポイントとなります。

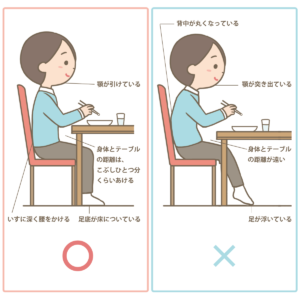

座って食べる時のポイント

椅子に座って食べる場合は、

・テーブルと座面の高さを合わせる→肘と膝の角度が直角になっているか

・テーブルとの距離は座った時のお腹の前にこぶし1個分の隙間がある程度

・足裏がついた状態で背筋を伸ばして座る→腰と膝の角度が直角になっているか

足がぶらぶらしていないか、座面がお尻から膝裏まであるか

再CHECKしてみてください。

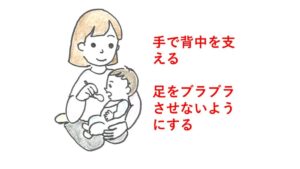

発育状態によっては足裏がつかない場合があります、腰がすわっていない、椅子に座るのを嫌がる場合は無理じいさせないようにしましょう。

離乳食中期や、一人で座れない(腰がしっかりと座っていない)頃に

上体の角度は大体45度くらいを目安にします。背筋を伸ばして座って食べることがベストです。

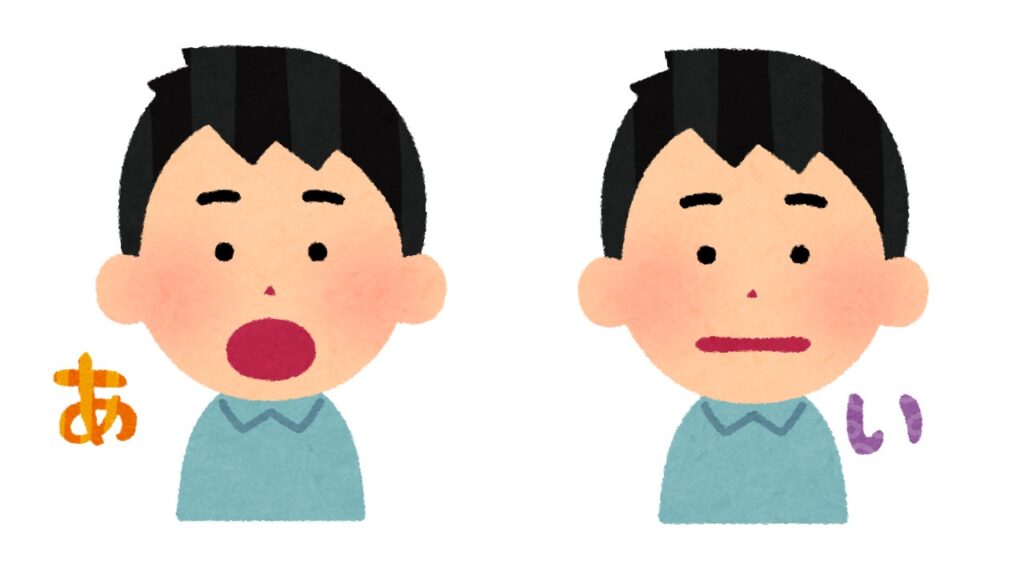

しっかり噛むためには下あごを動かす必要があります。そのために首が上を向いてしまうと噛みにくく、食べにくくなってしまいます。

顎を引きぎみにしたリラックスした姿勢

少し口を開けた状態の時に舌の面と床と並行になるようにすること

に気を付けてください。

離乳食や姿勢についての詳しくは、

倉敷市,食育ポータルhttps://www.city.kurashiki.okayama.jp/rinyushoku/

関連ブログ:食べる⑤発達は順番に

参考書籍:金子芳洋ほか,上手に食べるために(発達を理解した支援),医歯薬出版株式会社,2005