大人にとって、簡単そうに思えることも子どもにとってはハードルが高いことは沢山あります。

目標がその子にとって高すぎると、なかなか挑戦できなかったり挫折したりすることを繰り替えし、自己肯定感をそがれてしまうことがあります。

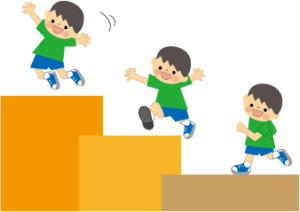

そこで、スモールステップで、少しずつできるようにサポートしてみましょう。

スモールステップとは、目標までの道のりを細分化して、その細かい目標を達成していくかかわりのことです。

例えば「あいさつ」

大きな目標が「一人で先生におはようを言う」

細分化すると

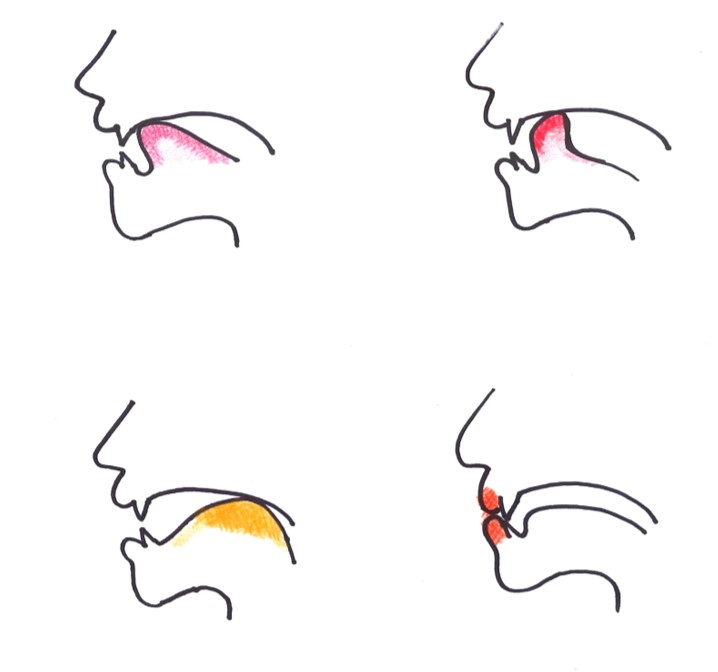

①大人と先生の前に立つ

②大人に「おはよう」と言ってもらう

③大人が「おはよう」と言うときに先生を見る

④大人が「おはよう」と言うときに手を振る

⑤大人と「おはよう」を言う

⑥一人で先生の前に立つ

⑦一人で先生を見る

⑧一人で手を振る

⑨👑一人で「おはよう」という

このように細かい目標を立てて1つずつ達成していきます。

出来たら次のステップを促してみるのはいいですが、無理強いしないように気を付けましょう。

🙆「今日は、先生のところまで行けたね」「おはようの気持ちで先生のお顔見れたね」等できたことを伝えて褒めてあげてください。

🙅♀️「先生のところまで行けたのに「おはよう」が言えなかったね」「あなただけ言えてなかったよ」等、否定的な声掛けはしないようにしましょう。

スモールステップのポイント

・目標をはっきりさせる

・ゴールまでの行程を細かく分ける

・1つずつ順に行う

焦らず少しずつ、小さいけれど確実に「できた」を積み重ねていけるようサポートしてあげてみましょう。