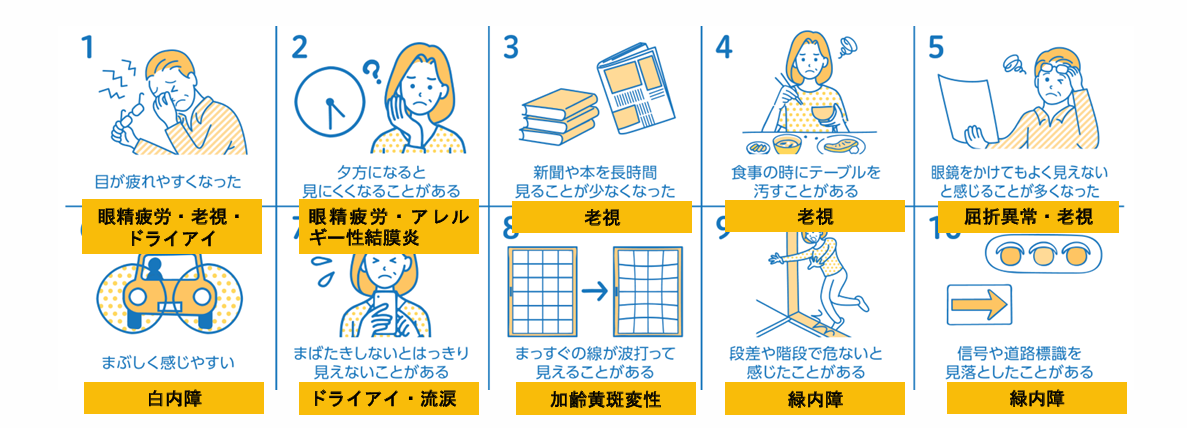

いくつあてはまりましたでしょうか?

チェックが0の方:今のところ目は健康で、老化も進んでいない状態。定期的にチェックするようにしましょう。

チェックが1つあてはまる方:目の老化がじわじわと始まっていて、健康状態にも懸念はあるかもしれません。直ちに問題があるわけではないようですが、見え方が気になるようであれば眼科を受診されることをおすすめします。

チェックが2つ以上あてはまる方:目の老化が進みアイフレイルになっている可能性があるかもしれません。一度、眼科医で相談されることをおすすめします。

見えにくさや目の違和感を「歳のせい」「目の疲れ」と感じていませんか?

人生100年時代をいつまでも充実した日々を過ごすためには「目の健康」も大切です。

自己チェックをしていただき、見え方に気になることがあれば

眼科医に相談されることをおすすめします。