前回に引き続き、65歳以上を対象に介護予防を実施している事業所から依頼を受けて実施した出前講座「目の疲れ」についてお話します。

「目の疲れ」の原因は主に4つあります。

1.ピントが合っていない→(出前講座「目の疲れ」について④、⑤、⑥、⑦)の

ブログに掲載しています。

2.目の病気が隠れている→⑧ブログ

3.見る環境が適切ではない

・パソコンとの適切な距離・姿勢について→⑨ブログ

・目にやさしいパソコンとの上手なつきあい方(環境)について→⑩ブログ

・スマートフォンとの適切な距離・見方について→⑪ブログ

・室内の湿度・風環境を整える→⑫ブログ

・室内の明るさを調整する

4.その他(目の酷使、ストレス、体の不調など)

今回は「3.見る環境が適切でない 」

・「室内の明るさを調整する」についてお話します。

「なんだか目が疲れるな…」と感じること、ありませんか?

今回は、光の色を上手に使い分けて、目の疲れを予防する方法をご紹介します!

日常生活でできる「目の疲れ」の予防として

室内の明るさを調整するという方法があります。

照明の「光の色」を意識して使い分けるだけで、

目の負担を減らし、毎日をより快適に過ごすことができます。

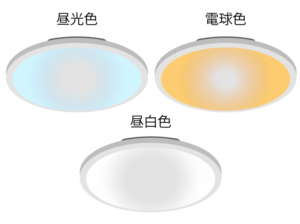

照明の光には、主に3つの色があります。

・昼光色:青みがかった白い光

勉強部屋や書斎、オフィスなど、集中したい場所におすすめです。

・昼白色:太陽光に近い自然な白い光

リビングやキッチンなど、日中の多くの時間を過ごす場所に最適です。

・電球色:オレンジがかった温かみのある光

リラックス効果があり、心を落ち着かせてくれます。

寝室やダイニング、間接照明など、くつろぎたい空間に向いています。

このように、生活シーンに合わせて光の色を使い分けるのがおすすめです。

・白内障の方にもおすすめの光

白内障の方は、水晶体の濁りによって光が乱反射しやすく、まぶしさを感じやすいことがあります。まぶしさを抑えたい場合は暖かい色の電球色などが適している方が多いです。

最近では、光の色や明るさをリモコン一つで変えられる「調光・調色機能」付きの照明器具も増えていますので、時間帯や場面に応じて、光の明るさを

調整して、使用されることをすすめします。

光の色を意識して選ぶだけで、目の疲れを和らげ、より快適な生活を送ることができます。

次回も引き続き日常生活でできる「目の疲れ」予防方法についてご紹介します。

※倉敷市内の団体を対象に「大人」の見え方に関する出前講座を

おこなっています。

見えにくさに気づくチェックポイントや日常生活でできる

セルフチェックの方法などのお伝えしています。

出前講座をご希望の方がおられましたら、こちらからお申込みください。