令和6年度 第1回ミニ交流会を9月25日(水) 10:00~12:00

201研修室で行いました。

「フレイル予防の講話と運動」 というテーマで、介護予防事業 健康運動指導士

濱田氏にフレイル予防の大切さについてお話をしていただきました。

❝フレイル❞ って知っていますか?

フレイル=心と体が弱っている状態のことです。

平均寿命が延びている現在において、ただ長生きするのではなく、健康に長生きする健康寿命を延ばすという意識が重要だと教えていただきました。

健康でいるために、今日からフレイル予防を始めようと思いました。

毎日今より10分多く体を動かすだけで健康寿命が長くなる効果がある

こんな工夫で生活活動を+10 (今より1日10分多く体を動かすこと)

・子どもやペットと遊ぶ。

・座っている時に片足を少し上げてキープしてみる。

・買い物に行ったときに棚を見ながらぶらっと歩く。その時にカートを使わずかごを

持って買い物をする。

それならできるかも!と聞き入る様子が見られました。

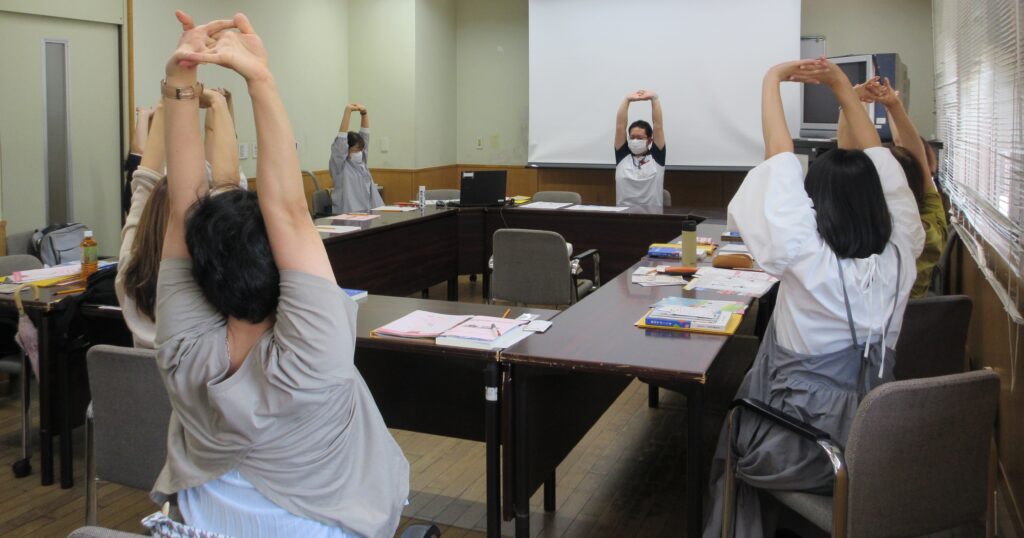

講話の後、姿勢改善・脳トレ・リズム体操など椅子に座ったままでできる運動を教えていただきました。

ひめトレポールを使った姿勢改善では1度で効果を実感でき、感動しました(๑˃̵ᴗ˂̵)

脳トレでは、右手はグー✊チョキ✌パー🖐、左手は右手に勝つようにパー・グー・チョキの順番で、両手を同時に出すという動作はとても難しく、みんな悪戦苦闘していました🤔

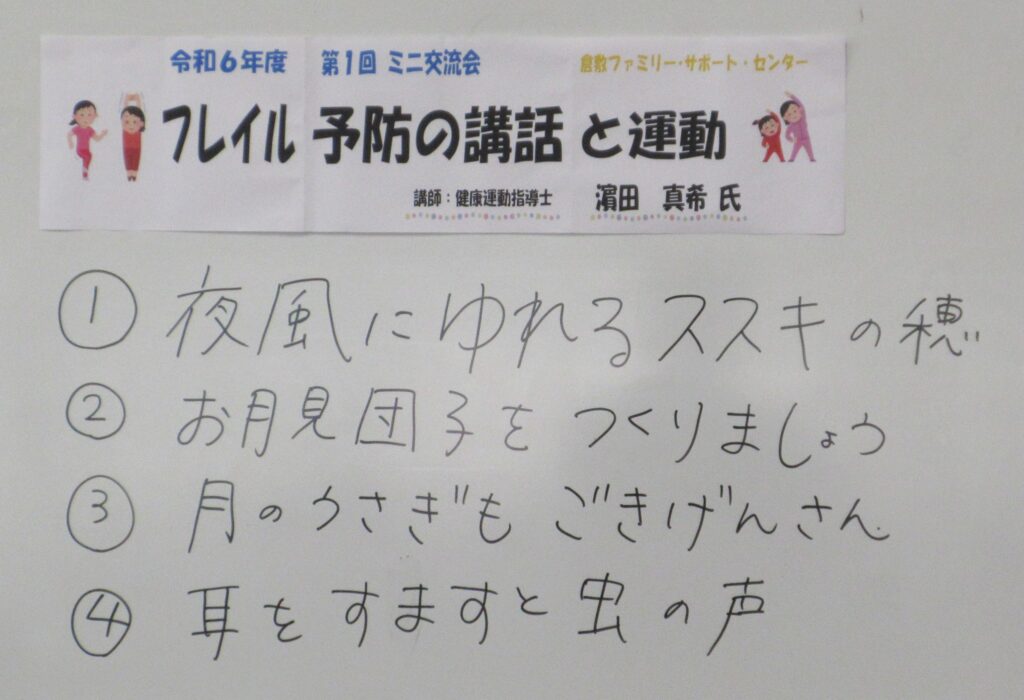

下の写真の4つのフレーズを口にしながら、リズムに合わせて体を動かすリズム体操では、文字を見ながらだとスムーズにできた動きが、ホワイトボードの文字が消されると思い出しながらの動きになるため、一気にハードルが上がりました。考えたり、体を動かしたりとても楽しい時間でした。

🎑サブリーダー・さんからの感想🎑

今回のミニ交流会では、フレイル(虚弱)予防についてアクティブガイドをもとに講話を聴きました。

ギリギリの40代ではありますが、体型の大きな変化・体力の衰えを感じる事もある日常。なかなか運動できないという日々でしたが、講話の中にあったように無理に運動することなく、まずは家事等の生活活動で毎日プラス10分体を動かすという事を意識していきたいと思いました。

スーパーでの買い物カートからかごを持つことに変える、手を胸から上に上げる動きを取り入れる等、簡単な事から実践していきたいと思います。

後半は、初めて手にした「ひめトレポール」を使っての運動をしましたが、お尻の下に敷く、挟むというだけで骨盤底筋を鍛えられるという事が知れ、大変勉強になりました。ラップの芯にタオルを巻いたもので代用し、日常的に取り入れていきたいと思います。

①夜風にゆれるススキの穂~ ♪ と言葉に合わせながら、皆さんと一緒に行った頭+全身運動もとても楽しかったです。

🎑アドバイザーより🎑

参加者の方から「楽しかった」「今日から家でもしてみたい」「いつまでも若々しく子どもたちと遊べる身体でありたい」などの声が多く聞かれフレイルに関する理解や関心が深まった様子でした。

3人のアドバイザーは・・・早速ひめトレポールを購入🤣 届くのが楽しみです。

🎑次回講習会・交流会🎑

◎令和6年10月18日(金) 10:00~12:00

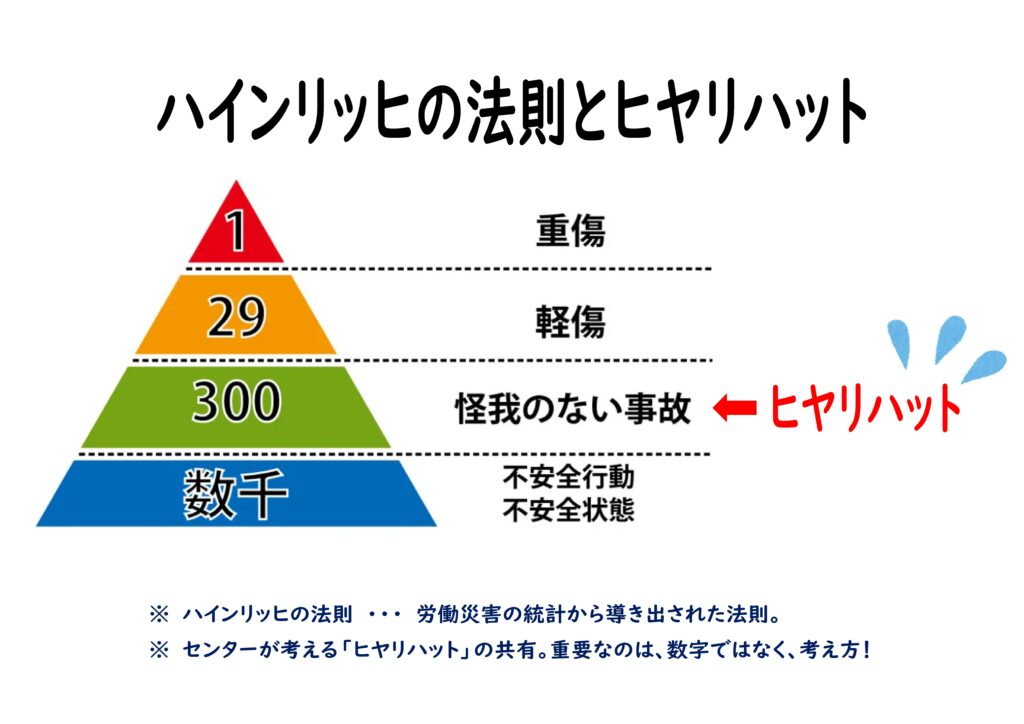

フォローアップ研修「交通安全教育&KYT」が102研修室であります。

交通安全体験車『おかやまふれ愛号』では、運転・歩行能力診断を機器を使いながら楽しく学ぶことができます🚔

5年に一度の受講が必須化されている「事故防止に関する講習」となっています。

⚠️今年度は1回のみです。ご参加をお待ちしております。

◎令和6年10月31日(木)9:30~12:00

ミニ交流会「秋の彩りおばんざい弁当」が3階 調理室であります。

~食欲の秋 (⑅•༥•⑅)🍴 ~

秋の旬の食材を使い、減塩のコツや手軽に作れるコツも教えていただきながら、

おいしいお弁当🍱を一緒に作ってみませんか?

その後

その後