前回に引き続き、65歳以上を対象に介護予防を実施している事業所から依頼を受けて実施した出前講座「目の疲れ」についてお話します。

目の疲れの原因の一つとしてピントが合っていないことがあります。

現在使っている眼鏡が合っていないと「目の疲れ」の原因となることがあります。

そこで大切になるのが、見たい目的にあった眼鏡を使用することや

見たいものとの距離が適切がどうかということがポイントになります。

眼鏡には見える範囲(距離)が異なるさまざまな種類があります。

前回ブログでは「近々両用レンズ」についてお話しました。

今回は「遠近両用レンズ」についてお伝えします。

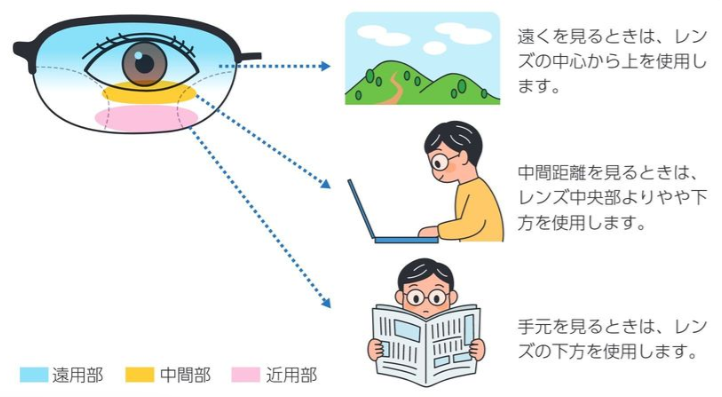

遠近両用レンズは

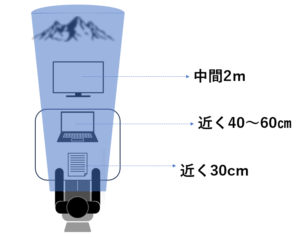

遠くから近くまで見えるレンズです。

レンズの上部が遠用部で遠方を見る範囲が広く、

ほぼ真ん中から下方に中間部、近用部があるレンズです。

遠方がよく見えるため、車の運転をはじめ、おもに遠方を見ることが必要な人に適しているレンズです。

パソコンや手元の資料の文字などを見る際には、レンズ下方で見る必要があります。

そのため、手元の資料からPCの画面に視線をずらす際には、

顎を上げて見ることやPCの画面から手元の資料を見る際には顎を引いたりして見ることになります。

PCなどを見る時間が長い方は、次回お話する「中近両用レンズ」や前回ブログでご紹介した「近々両用レンズ」、前々回ブログでご紹介した「近用眼鏡」が便利です。

遠近両用が適する人は・・・

車を運転する人、ゴルフをする人、買い物のとき手元の値段などが見づらい人、会議で遠くのスクリーン画面や手元の資料を両方見たい人などです。

遠近両用眼鏡のメリットは遠くも見えて、近くの手元も見ることができるため、眼鏡のかけ外しが必要ないという点です。

遠近両用眼鏡のデメリットはパソコンや手元の資料など近用部のレンズ幅が小さく、狭いため、遠用部(レンズ上)から近用部(レンズ下)を見る時、歪みや揺れを感じる場合があるかもしれません。

例えば、階段の下りで、目線を下におろすと、階段が浮いたように感じて距離感がつかめないことがあるため、階段での遠近両用を使用する場合は注意が必要であることや、運転時にサイドミラーを見るとき顔を動かさず、視線を横にずらすと歪んで見えることがあるため、顔ごと動かすなど使い方には注意が必要となります。

このように遠近両用眼鏡は、歪みや揺れなど違和感を感じることがあるため、慣れるまで使いづらさがあるという点があります。

慣れるまで違和感があるかもしれませんが、使い続けて慣れてくれば、日常のあらゆる場面で使用することができる便利なアイテムです。

次回も引き続き眼鏡についてお話します。

※倉敷市内の団体を対象に「大人」の見え方に関する出前講座を

おこなっています。

見えにくさに気づくチェックポイントや日常生活でできる

セルフチェックの方法などのお伝えしています。

出前講座をご希望の方がおられましたら、こちらからお申込みください。

参照:眼科ケア2024年9月号