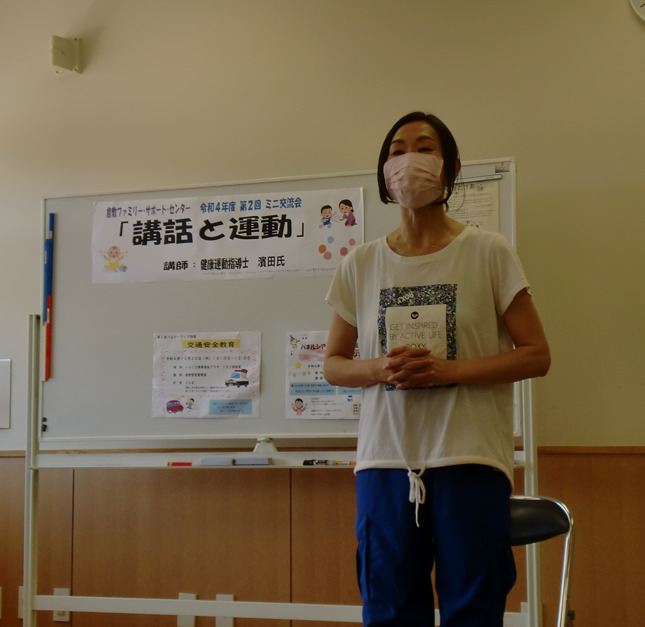

R4年12月1日(木)10:00~12:00

『安全と事故』について、事故防止に関する講習を行いました。

講師は、健康福祉プラザ 障がい者デイサービス事業 保健師 那須氏です!(^^)!

ファミサポの必須講習は、2種類。

両方会員・提供会員の方々に、

5年に1回は必ずそれぞれ受講 というものです。

※未受講の方、受講をお願い致します。

①「緊急救命講習」(年2回開催予定)

②「事故防止に関する講習」(年3~4回開催予定)

今回のテーマ :『安全と事故』について

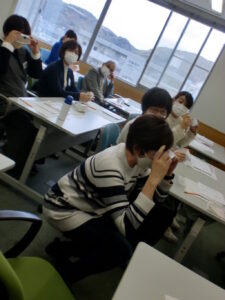

初めに、3グループに分かれ、「子どもの事故」について、どんなことがあるか?

をテーマにグループワークを行いました。

・子どもは大人が予測しない行動をとる。

・子どもは大人が予測しない行動をとる。

・外遊びの時など、楽しすぎて子ども同士でぶつかる。

・真夏の公園の滑り台でやけどをする。

・風呂ですべって転ぶ。

・抱っこひもやチャイルドシートからの脱落

・異物(クリップやおもちゃ)を口に入れて、ケガや誤飲

・手をつながない時や、突然の行動など

時間としては、10分~15分でしたが、さすがファミサポの会員さんです‼

次々に意見が出され、まだ話し足りないくらいでした。

※ 実際の声の方が真実味があり、体験したからこその意見を聞くことができます。

皆さん、他のグループの発表も熱心に聞いておられました。

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

【0歳児の不慮の事故の死因割合】

1位 窒息 → リビングで多発

2位 溺死(お風呂が多い) → 5㎝の水でも溺れる。

3位 その他・火傷 → ホットカーペットなどの低温火傷、炊飯器の蒸気

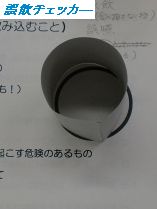

窒息 → サランラップの芯に入るもの(3㎝以下)は誤嚥の可能性ありです。

【1歳~4歳児の不慮の事故の死因割合】

※行動範囲が一気に広がり、屋外での事故が増える。

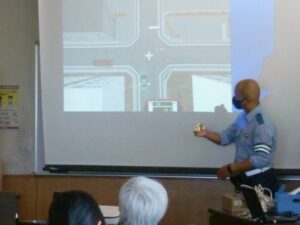

1位 交通事故

2位 溺死

3位 窒息

子どもの事故は、月齢や発達段階によって原因は様々なため、

常に部屋などの環境チェックをすることが、事故予防につながります。

【子どもの視力・視野】

子どもの視力・視野は、大人が考えるよりも、かなり未成熟です。

【平均的な視力】 1歳 ・・・ 約0.25

2歳 ・・・ 約0.6

6歳 ・・・ 約1.0

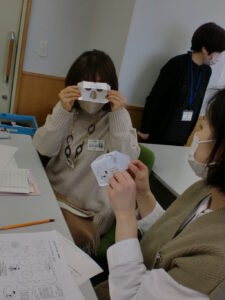

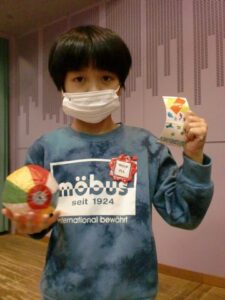

※子どもの視野を疑似体験できる

『チャイルドビジョン』👀

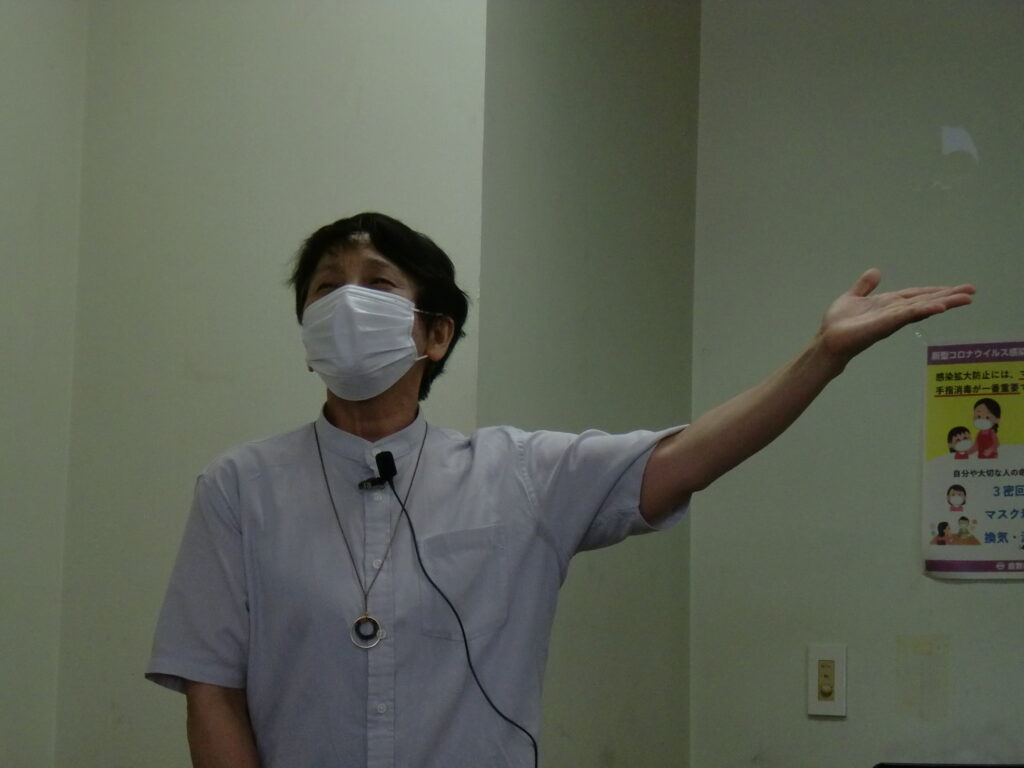

後半は、具体的な事故事例を聞いて、確認&勉強しました。

最近ニュースでも取り上げられましたが、園バスや自家用車の閉じ込め事故などは、未然に防ぐことが出来たかもしれないヒューマンエラーです。

事故事例を確認するたびに、子どもに関わるサポートの怖さも再確認することになりますが、研修を受けていただく事で、『もしか、もしも・・・』の事故予防の意識が高まると思っています。

子どもは、日々成長しています。昨日、安全でも今日が安全とは限りません。

今日のような『事故防止に関する講習』を活用して頂き、『安全・安心なサポート』を引き続き、お願い致します。

《サブ・リーダーFさんの感想》

今回は、ミニ交流会で保健師さんによる「安全・事故」の話を聞かせて頂きました。

3つのグループに分かれて、皆さんのヒヤリとした事故の体験談などお話をして頂いたり、事故の事例を挙げて、どういったところが危ないかなどを教えて頂きました。

また、幼児視界体験メガネをかけて、子どもの目線になるようにしゃがんで歩いてみたりもしました。これから、もっと安全に気を付けてサポートできるようにしようと思い、改めて気が引き締まる思いがしました。

とても勉強になりました。ありがとうございました。

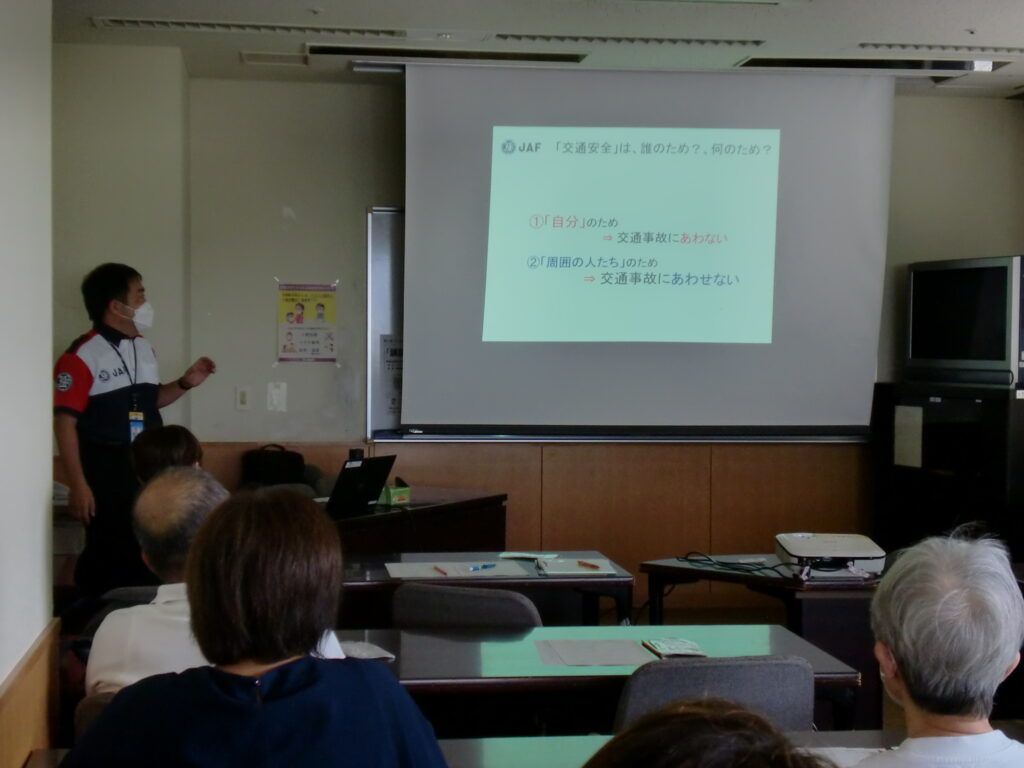

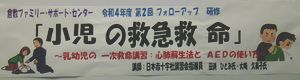

第6回 フォローアップ研修 令和5年1月13日(金)13:30~15:30 「小児の救急救命」・・・必須講習のひとつ緊急救命講習です。

まだ未受講の方、よろしくお願いします。

講習の前半は,胸骨圧迫とAEDを使用した実技。後半は座学という流れで講習会が行われました。

講習の前半は,胸骨圧迫とAEDを使用した実技。後半は座学という流れで講習会が行われました。