令和6年度 第5回フォローアップ研修を1月17日 (金)13:30~15:30

201研修室で行いました。

日本赤十字社の指導員 園田氏と亀川氏をお招きして『乳幼児の一次救命処置』

について学びました🚑

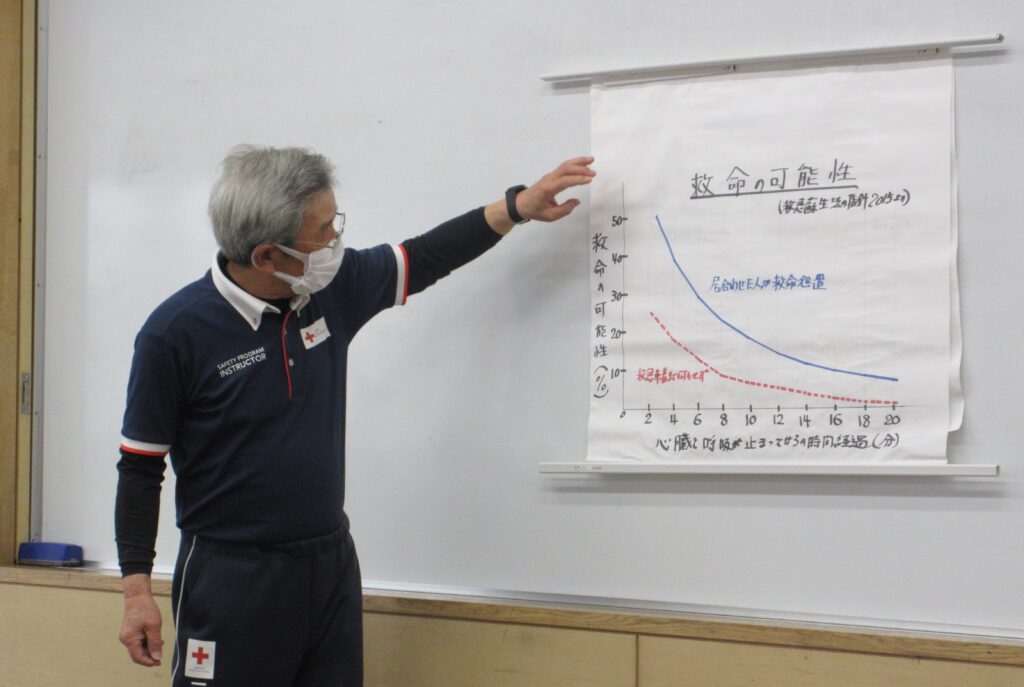

救急車を待っていては遅すぎる

心停止の際の応急処置は「秒」を争います。一刻も早く救命処置を始めないと、助かる可能性がどんどん低下していきます。

2分を超えると脳にダメージを受け、4分を超えるとかなりの障がいが残り、

8~10分を超えると寝たきりになる可能性が高いそうです。

行動を起こすことを恐れない

仮に心停止でなかったとしても、胸骨圧迫によって、状態が悪化することはないそうです。(倒れている人が嫌がるそぶりを見せたら中止)。AEDには、診断機能がついていて、必要のないときに電気ショックを与えてしまうこともないので、倒れた人に反応がなかったら、恐れずに行動を開始してください。

その後、心肺蘇生やAEDの使い方を2人1組になって救命の一連の流れを実践しました。

① 反応の確認と119番通報/AEDの要請

周りの安全を確認して近づき、肩をたたきながら「大丈夫ですか?」と声をかけ、反応がなければ、大きな声で人を呼び、119番通報とAEDを持ってくるように頼みます。

② 呼吸の確認と胸骨圧迫

倒れた人の呼吸がないか確認し、普段どおり息をしていない時は胸骨圧迫(心臓マッサージ)を行います。

胸骨圧迫のポイントは

●強くー胸が約5cm沈むまで

●はやくー1分間に100~120回のテンポ

●たえまなく

という事です。

「救命の方法、手順は確認のために定期的に実習すべきだと感じます。」

「練習をすることの大切さを改めて思いました。」

という感想が多く寄せられました。

もしもの時に備えて、子どもの応急手当や胸骨圧迫、AEDの使い方、気道異物除去の実技を学ぶ大切さを改めて実感しました。

❄ サブ・リーダーさんからの感想 ❄

乳幼児の一次救命処置を実技込みで研修しました。

乳幼児に発生しやすい事故では、食品や異物による窒息が多く、これらは家庭で防げる事故でもあるので、子どもを見守りいち早く気付いて、事故を未然に防ぐ事が一番大切だと話されました。

実技では、人形を使って気道の異物除去や心肺蘇生の手順、AEDの使い方を習い、難しかったですが実際に体験できてよかったです。AEDの設置場所のアプリ「team ASUKA」をダウンロードして場所を確認してみました。

日頃、乳幼児のサポートの多い私たちにとって、怪我や事故は絶対にあってはならない事ですが、対応や処置の仕方を習う事はとても重要だと思います。

迅速な対応ができるか不安ですが、今日習った事を忘れず、周りの大人が危険な環境を作らないように気をつけて生活しようと改めて感じました。

❄ アドバイザーより ❄

ファミサポの必須講習は、

『緊急救命講習』と『事故防止に関する講習』の2種類あります。

両方会員・提供会員の方に5年に1回は必ずそれぞれ受講していただくようになっています。未受講の方はぜひ受講をお願いいたします。

令和6年度の講習会・交流会はすべて終了しました😊

お忙しいところ参加していただきありがとうございました ( ᴗ͈ˬᴗ͈)◞*˚

令和7年度の日程は決まり次第、お便りやホームページでご案内させていただきます。

皆さんのサポートに役立つテーマで開催したいと考えています( •ᴗ• *)

楽しみにしていてください😀